さんさしぐれか萱野の雨か

音もせで濡れかかる…

遠くへ行くような気がしていた

母はいつも忙しく

私たちをたった三語で育て上げた

「自分でやらい(自分でしなさい)」

「早くしらい(早くしなさい)」

「悪いことしすな(悪いことをしてはいけない)」

この三語だけでゴリゴリと

母から何か習っておかなければと思った

何か一つでもまっとうに

遠くに行くような気がしたから

「さんさしぐれ、教えて」と頼むと

母は意外にもすんなり受け入れ

いつになくゆったりと教えてくれた

伊達政宗が作ったという

郷土の祝宴では定番の

年配者は誰でも歌えた

誰かが歌えばみな唱和する倣い

だが、私たちの世代ともなれば

歌える者はそう多くはない

カヤの生い茂る野原にさらさらと時雨が降る夜

花嫁行列がやってくる

たいまつ、提灯に照らされて

華やかにも厳かに

花嫁衣装はきっと漆黒に金銀の

背丈ほどもある本振り袖

純白の角隠しの下には

紅色の少女の小顔

奥座敷にはとうに宴の用意が調って

まだ月代も青い花婿が待っている…

近所の民謡教室からいつも聞こえていた

にぎやかな三味線とおばさんたちの元気な歌声

だから、旋律はしっかり頭に入っている

「さんさしぐれか、かやののあめか…」

母が歌う

私がそれをなぞって歌う

だが、ところどころで引っかかる

母の旋律は奇妙な具合に脱けるのだ

いずれ母は素人だから…

私は母を無視して

三味線とおばさんたちの旋律をまねて歌う

こっちが正調だろう

すると、母が顔をしかめた

そんなにこぶしを付けてはいけない

下品になるからと

こぶしを少し控えめに歌う

メディアやCDからは決して流れない歌い方

母はそれを祖父から習ったという

おそらく祖父はその親たちから

江戸の歴史の片隅の

ありふれた農家の親から子へ受け渡されて来た

ほんのつつましい世襲財産

怪しみながらもまねて歌うと

どことなく雅楽に似てくる

越天楽のあののほほんとした単純さに

宴もたけなわ

何処ともなくなく鶴、亀、夫婦雉子が現れ

優雅に舞い始める

人々は時を忘れて飲み、食い、歌い

時折、人形のような若夫婦を見遣って嘆息する

「しょうがいなあ」と

※「しょうがい」は古語で美しい少年や少女を意味します。漢字はありますが、Wordpressが受け付けてくれないので、ひらがなで(~_~;)

娘が結婚するというので

「さんさしぐれを歌わせて」と頼んで見事に蹴られた

覚悟の上だ

プランナーが分刻みでコーディネートする現代の結婚式

「古くさい民謡は釣り合わないっしょ」

だが、一縷の望みをかけて待った

あるいは価値ありと判断されるかもしれない

プランナー=結婚式のプロにならば…

幸い、後にお許しが出て

宴席で念願の「さんさしぐれ」を歌う

振り返る余裕もなく走り続けている世代への

おぼろげな父祖たちからの古ぼけた贈り物

だが、ひょっとして走るのが辛くなった時

ふと振り返れば必ずそこにある

延々と時を超え静かに微笑むものを

「おまえはひとりではない、私たちに続いているのだよ」

あんな機会がまたとあるだろうか

私がピリオドとなる「母のさんさしぐれ」

今もときどき小声で歌っている

台所や物干し、風呂場などで

運転中は遠慮無く爆音で

Yumi

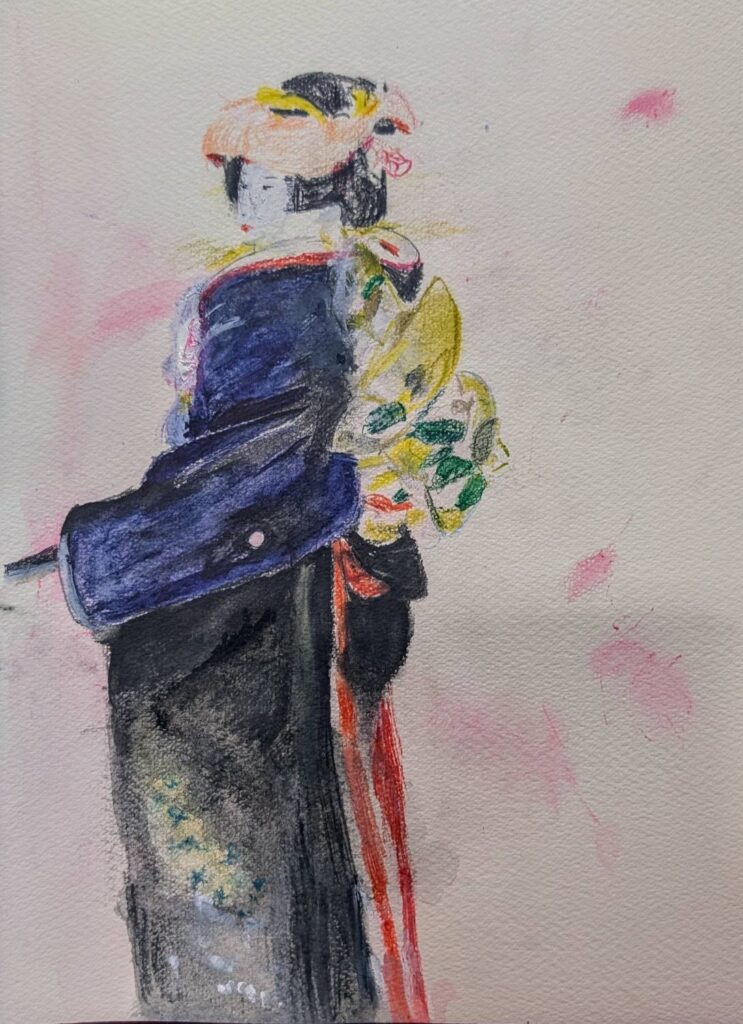

Illustrated by Hikaru 🐰

荘園さんの花嫁さんに挑戦

コメント